[기자수첩] 장영래 기자

[대전=코리아플러스] 장영래 기자 = 축제는 '누구에게나 받아들일 수 있는 기준'을 제시해야 한다. 하지만 국제 푸드&와인 페스티벌은 이러한 기준을 제시하지 못하고 있다. 대전시민의 동의를 얻었는지 궁금하다.

지난 달 부산에서 열린 부산국제광고제를 관람했다. '창조경제도시' 부산을 표방하고 아시아와 전세계인을 상대로 창의적인 아이디어를 담기위한 노력을 위한 부산국제광고제를 개최했다. 의미있게 다가온 것은 전문가를 위한 행사가 아니라 광고전문가가 아닌 일반일을 위한 축제라는 것이다. 창조경제의 핵심기반은 전문가가 아니라 일반인 이라는 제안은 주목받을 만한 제안이었다.

인근도시 충북 청주에서서는 바이오산업을 위한 축제가 한창이다. 주목할 만한 것은 충북도가 세명대학교 산학협력단과 공동으로 '2014 바이오산업 발전방향에서 "제조기반형인 오송 바이오클러스터와 R&D 주도형인 대덕 바이오클러스터의 공조를 통해 시너지 효과를 만들어낼 필요도 있다"는 주장을 제기한 것이다. 대학과 산업계, 산업기업들이 100년 먹거리를 위한 모색에 관심을 가진 것이다.

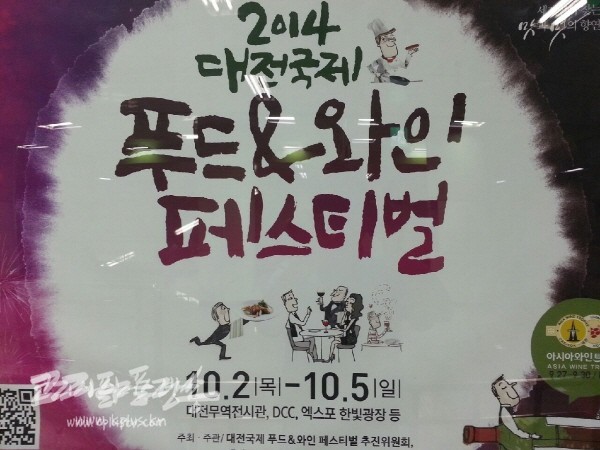

하지만 대전에서 열리는 국제 푸드&와인 페스티벌은 짝퉁 축제라고 평가하고 싶다. 대전 국제 푸드&와인 페스티벌은 “아시아의 실리콘 밸리”라고 불리고 있는 첨단과학기술도시에서 대전에 와인산업과 식문화 선도 도시로 발전하겠다는 축제기획이다. 프로그램은 전 세계 다양한 와인의 시음과 와인음식의 체험 등이다. 더 이상이 없다. 짝퉁축제라고 평가한다.

대전시는 '대전은 와인의 세계적인 유통도시'로 홍보하는 것에 대한 대전시민의 동의를 구한 것인지 묻고 싶다. 축제를 위한 홍보에 술먹는 광고를 공익매체인 버스와 지하철 입구에 광고를 하는 것을 대전시민들에게 동의했는지도 묻고싶다.